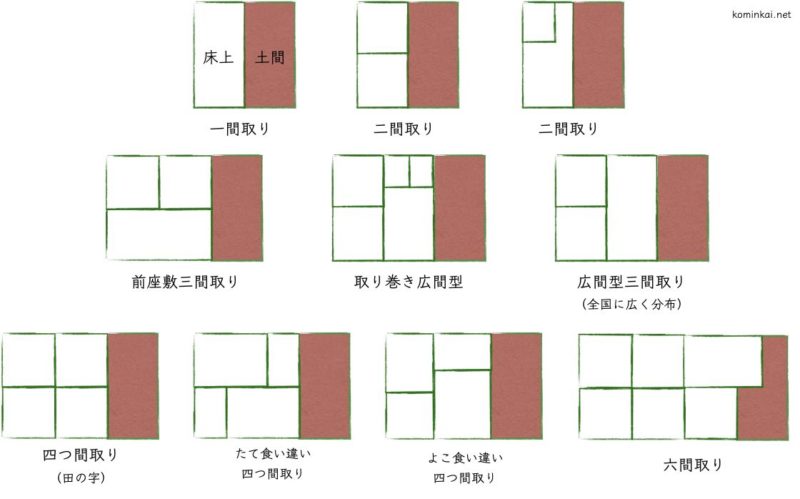

田の字の間取りは日本の住宅の原点とも言われています。古民家の多くは農村にある茅葺き屋根の農家住宅で、広間型の間取りから発展し田の字型へと変わっていきました。

実際には必ずしもわかりやすい間取りになっているわけではなく、時代や地域、社会階級によっても多種多様なものとなっています。

広間型と田の字型

代表的な農家住宅の間取りは大きく分けて広間型と田の字型の2つがあります。

農村住宅の原型 広間型の間取り

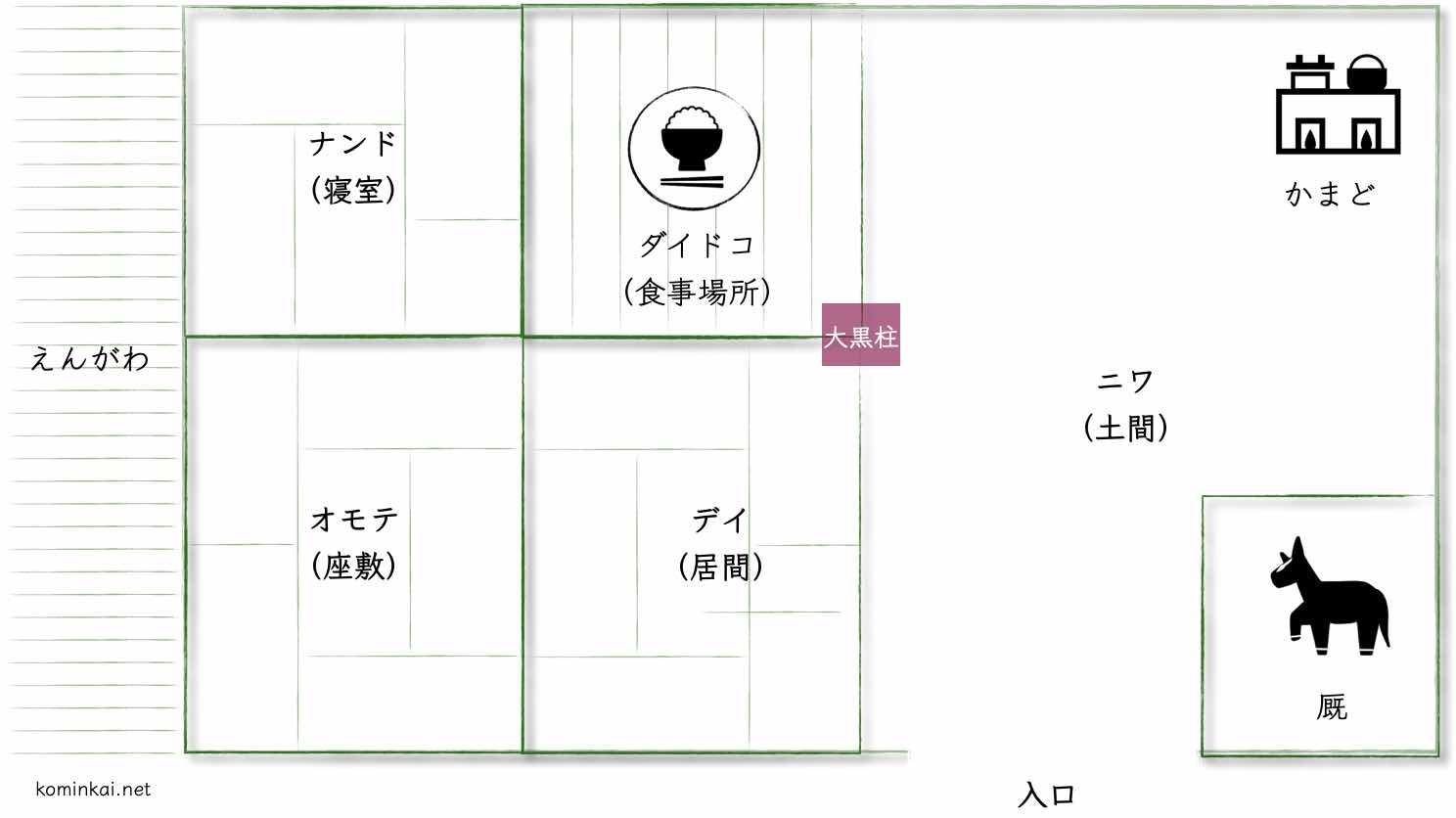

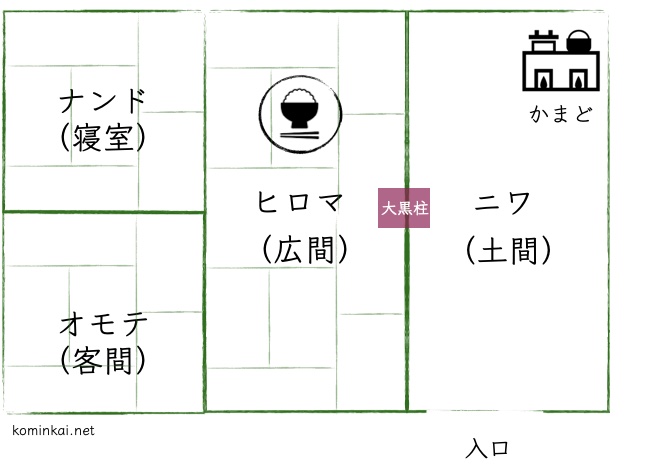

室町時代末期から見られ、土間の隣に広い部屋を持っているのが広間型です。特に広間型三間取りは全国に広く分布しています。

広間でダイドコ(食事場所)やデイ(居間や日常の接客)を兼用したり、居間兼ナンド(寝室)としたり、使い方はいろいろですが、上の絵のように部屋3つで構成されています。

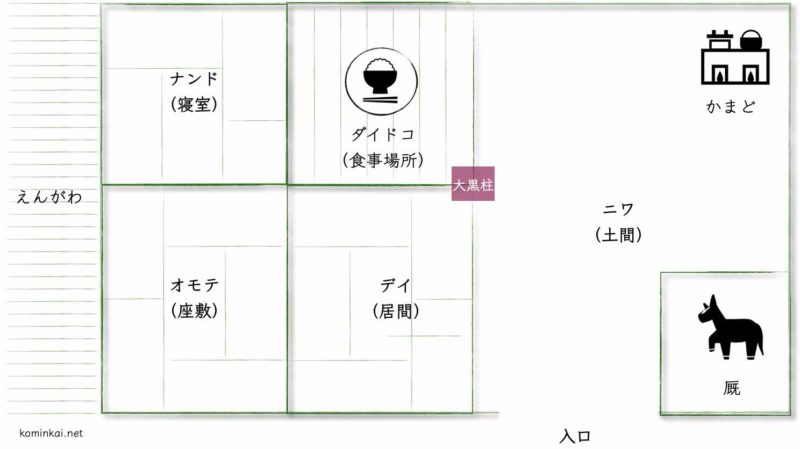

古民家にも一番多い、田の字型の間取り

田の字型は四間取り(よんまどり・よつまどり)とも呼ばれ、広間型から発展した間取りです。近世民家の完成型でもあり、他の間取りと比べても部屋数を多く取れるため現在のマンションでも取り入れられています。

変化してきた古民家の間取り

基本的に古民家は土間、板の間、畳の座敷の3つの空間から構成されますが、その間取りは系列化することが難しいほど全国で多種多様なものとなっています。

最初は一間取りから始まり、その後人々にも金銭的な余裕が出てきたり、儀式を行うようになったりして部屋数が増えていきました。

居間(デイ)と座敷(オモテ)を間仕切らず一室としたもの。前面が座敷となることで三間取りになる。関西で多く見られる。

広間を中心として、土間、食事場所(ダイドコ)、寝室(ナンド)、座敷(オモテ)とぐるりと取り囲むような間取り

各部屋の名称と役割

農村住宅は部屋の名称と役割もその家や地域、時代、階級によって微妙に名称表記や役割が違ったり、部屋が兼用されていることがあります。

| 名称 | その他の呼び名 | 部屋の役割 |

|---|---|---|

| ニワ | 土間 | 土間部分、作業スペース |

| オモテ | オマエ、オク、奥の間 | 客間・座敷・最も格式高い部屋 |

| デイ | 口の間 | 居間・簡易な来客対応 |

| ダイドコ | オオエ、オイエ | 食事場所 |

| ナンド | ヘヤ | 寝室、納戸 |

オモテなのに別名オクとかちょっと混乱するのです

もう少し詳しく見ていきます。

ニワ(土間)

ニワは農家では玄関であり、夜間や雨天時、農閑期では作業スペースとなっていた土間部分です。農具を手入れしたり、縄をなったりします。寒さが厳しい地域は土間内に厩を作り馬を入れて守っていました。

オモテ・オマエ・オク・奥の間(客間・座敷)

昔の家はお客様中心のつくりのため、入口側の日当たりがよく庭もみられるような一番いい場所に作られるのがオモテという座敷です。

一番格式の高い部屋であり儀式を行ったり、家の主人と客人しか入ることを許されていませんでした。それでも一番お金をかけて作られた部屋です。

デイ(居間)

入口のすぐそばに作られる部屋がデイです。居間の役割をしたり、ご近所さんなど日常の来客対応もここで行われました。

ダイドコ(台所・食事場所・居間)

土間と一続きになっていることも多く、下が地面のため火を使うのにも安全でかまどを置き、台所の役割がありました。

また食事をする部屋や居間部分も合わせて広くダイドコと呼ぶ場合もあるようです。居間には囲炉裏が置かれました。

ナンド(寝室・納戸)

寝室であり、収納部屋でもありました。昔の人はあまり物をもっていないため(特に個人の所有物は少ない)ほぼ寝室として使われることが多かったようです。

農家住宅の特徴

上記の部屋の他にも農家住宅では縁側で機織りをしたり、屋根裏では蚕を飼ったり、住まいと仕事の結びつきが強かったのが特徴です。

各部屋に壁はなく襖や障子で間仕切り、冠婚葬祭など大人数が集まるときには取り外して広く使える工夫がされています。

今回あげた間取りや部屋はごく一部であり、特に地域性が色濃く出るのが農家住宅でもあります。

また古くて大きな古民家になると増改築が重なりわかりにくくなっていることもありますが、田舎や地方を訪れた際には近くの古民家に立ち寄ってその家や地域の特徴をぜひ観察したいですね!

日本の民泊予約なら、STAY JAPAN<参考書籍・参考サイト>

宮元 健次「雑学3分間ビジュアル図解シリーズ 神社・寺院・茶室・民家 違いがわかる!日本の建築」株式会社PHP研究所(2010)、川上幸生「古民家の調査と再築」一般社団法人住まい教育推進協会(2019)、中山章「知っておきたい住宅設計の基本 図解日本の住まい」建築資料研究社(2009)、wikiwand「旧新川家住宅」、岩野亮介 工房報告「越後中門造り 岩野富次郎家」